|

前言:随着软件需求的日益复杂发展,远古时期面的向过程编程思想才渐渐萌生了面向对象编程思想。 当人们发现面向对象在应对高层软件的种种好处时,越来越沉醉于面向对象,热衷于研究如何更加优雅地抽象出对象。 然而现代开发中渐渐发现面向对象编程层层抽象造成臃肿,导致运行效率降低,而这是性能要求高的游戏编程领域不想看到的。 于是现代游戏编程中,面向数据编程的思想越来越被接受(例如Unity2018更新的ECS框架就是一种面向数据思想的框架)。 面向数据编程是什么? 先来一个简单的比较:

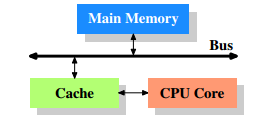

那么所谓的考虑数据存储/布局是什么意思呢?先引入一个有关CPU处理数据的概念:CPU多级缓存。 CPU多级缓存(CPU cache) 在组装电脑购买CPU的时候,不知道大家是否留意过CPU的一个参数:N级缓存(N一般有1/2/3) 什么是CPU缓存:

更详细来说,结构应该是:CPU<---->寄存器<---->CPU缓存<---->内存 可以看到CPU缓存是介于内存和寄存器之间的一个存储区域,此外它存储空间比内存小,比寄存器大。 为什么需要CPU多级缓存: CPU的运行频率太快了,而CPU访问内存的速度很慢,这样在处理器时钟周期内,CPU常常需要等待寄存器读取内存,浪费时间。 而CPU访问CPU缓存则速度快很多。为了缓解CPU和内存之间速度的不匹配问题,CPU缓存则预先存储好潜在可能会访问的内存数据。 CPU多级缓存预先存的是什么:

CPU缓存命中/未命中:

提高CPU缓存命中率 要尽可能提高CPU缓存命中率,就是要尽量让使用的数据连续在一起。 由于面向数据编程技巧很多,本文篇幅有限,只介绍部分。 使用连续数组存储要批处理的对象 1,传统的组件模式,往往让游戏对象持有一个或多个组件的引用数据(指针数据)。 (一个典型的游戏对象类,包含了2种组件的指针)

下面一幅图显示了这种传统模式的结构:

游戏对象/组件往往是批处理操作较多(每帧更新/渲染/其它操作)的对象。 这个传统结构相应的每帧更新渲染代码:

而根据图中可以看到,这种指来指去的结构对CPU缓存极其不友好:为了访问组件总是跳转到不相邻的内存。 倘若游戏对象和组件的更新顺序不影响游戏逻辑,则一个可行的办法是将他们都以连续数组形式存在。 注意是对象数组,而不是指针数组。如果是指针数组的话,这对CPU缓存命中没有意义(因为要通过指针跳转到不相邻的内存)。

(连续数组存储能让下面的批处理中CPU缓存命中率较高)

2,这是一个简单的粒子系统:

它使用了典型的lazy策略,当要删除一个粒子时,只需改变active标记,无需移动内存。 然后利用标记判断,每帧更新的时候可以略过删除掉的粒子。 当需要创建新粒子时,只需要找到第一个被删除掉的粒子,更改其属性即可。

表面上看这很科学,实际上这样做CPU缓存命中率不高:每次批处理CPU缓存都加载过很多不会用到的粒子数据(标记被删除的粒子)。 一个可行的方法是:当要删除粒子时,将队列尾的粒子内存复制到该粒子的位置,并记录减少后的粒子数量。 (移动内存(复制内存)操作是程序员最不想看到的,但是实际运行批处理带来的速度提升相比删除的开销多的非常多,这也是面向数据编程的奇妙之处。)

这样我们就可以保证在这个粒子批量更新操作中,CPU缓存总是能以高命中率击中。

冷数据/热数据分割 有人可能认为这样能最大程度利用CPU缓存:把一个对象所有要用的数据(包括组件数据)都塞进一个类里,而没有任何用指针或引用的形式间接存储数据。 实际上这个想法是错误的,我们不能忽视一个问题:CPU缓存的存储空间是有限的 于是我们希望CPU缓存存储的是经常使用的数据,而不是那些少用的数据。这就引入了冷数据/热数据分割的概念了。

一个栗子:对于人类来说,生命值位置速度都是经常需要操作的变量,是热数据; 而掉落物对象只有人类死亡的时候才需要用到,所以是冷数据;

更多小细节(不常用) 面向数据编程还有更多小细节,但是这些都不常用,就只作为一种思考面向数据编程的另类角度。 对多维数组的遍历:int a[100][100];

内循环应该是对x递增还是对y递增比较快?答案是:对y递增比较快。 因为对y的递增,结果是一个int大小的跳转,也就是说容易访问到相邻的内存,即容易击中CPU缓存。 而对x的递增,结果是100个int大小的跳转,不容易击中CPU。 而内循环如果是y的话,那么就能内外循环总共递增100*100次y。 但内循环如果是x的话,那么就内外循环总共只能递增100次y,相比上者,CPU击中比较少。 额外 面向数据编程可以说是对CPU优化的一个重要思想。 但是在实际开发中,一定要注意不能忘记这个原则: 不要过早优化! 面向数据编程说到底不是针对软件需求的,而是针对CPU优化的。 在游戏的迭代开发的后期,要是CPU性能出现瓶颈,才应去考虑使用面向数据编程技巧。 博客地址:https://www.cnblogs.com/KillerAery/p/9685004.html |